特定条件のZoom会議録画データのみをOneDriveに自動で議事録として保存する

<span class="mark-yellow">Zoom会議のトピックや参加者などの特定条件に基づいて、対象となる会議の録画データのみを抽出し、文字起こし、要約、PDF化を経てOneDriveへ議事録として自動保存する</span>ことも可能です。

重要な会議の記録だけに絞って管理したい場合などに役立ち、情報整理の効率化をサポートします。

・

.avif)

「Zoom会議が終わるたびに録画データをダウンロードして、それを手作業で文字起こしし、さらに要約して議事録を作成して、最後にOneDriveの所定のフォルダに保存する…」

といったように、Zoomでのオンライン会議とその議事録作成、そしてOneDriveへの保存という一連の業務フローに、手間や課題を感じている方も多いはず。

もし、<span class="mark-yellow">Zoom会議が終了したら自動で録画データが文字起こしされ、AIによって要約された議事録がPDF形式でOneDriveの指定フォルダに自動的に保存される仕組み</span>があったら、どうでしょう?きっとこれらの悩みから解放され、もっと重要な戦略的な業務や創造的な活動に集中できる時間を生み出すことができるはず。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識は一切不要で、どなたでも簡単に設定できます。

これまでかかっていた手間や時間も大幅に削減できるので、ぜひこの機会に業務の自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしていきましょう!

Yoomには<span class="mark-yellow">Zoom会議の録画から議事録を自動作成しOneDriveに保存する</span>業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう!

Zoomでのオンライン会議と、その記録を保存・共有するための議事録を作成してOneDriveに格納する一連の作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します!

これにより、<span class="mark-yellow">議事録作成の手間を大幅に削減し、情報の迅速な共有や保管を実現できる</span>はずです。

気になるテンプレートがあれば、ぜひクリックして気軽に試してみてください!

<span class="mark-yellow">Zoom会議が終了すると、その録画データから自動的に文字起こしを行い、AIで要約、さらには必要に応じて翻訳処理を施した上で、議事録としてPDF形式に変換し、OneDriveの指定フォルダへ保存する</span>ことができます。

手間のかかる議事録作成プロセスを自動化することで手作業を大幅に削減できるため、空いたリソースを他のコアな業務に充てることができますよ!

<span class="mark-yellow">Zoom会議のトピックや参加者などの特定条件に基づいて、対象となる会議の録画データのみを抽出し、文字起こし、要約、PDF化を経てOneDriveへ議事録として自動保存する</span>ことも可能です。

重要な会議の記録だけに絞って管理したい場合などに役立ち、情報整理の効率化をサポートします。

それでは代表的な例として、「Zoom会議が終了した際に、録画データから文字起こしとAIによる要約を行い、議事録を自動作成してOneDriveに保存する」フローの作成手順を解説していきます!

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

[Yoomとは]

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

はじめに、使用するアプリとYoomを連携するために「マイアプリ登録」をしていきます。

事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ!

マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。

【Zoomのマイアプリ連携】

検索窓でZoomを検索し、表示された候補からZoom(OAuth)を選択します。

次に、Yoomと連携するZoomアカウントから「Client ID」と「Client Secret」を取得して、それぞれ入力欄に値を入力してください。入力後、「追加」をクリックしたら連携完了です!

※「Client ID」と「Client Secret」の確認方法はこちらをご確認ください。

【OneDriveのマイアプリ登録】

先ほどと同様に、検索窓でOneDriveを検索し、表示された候補から選択します。

※「Microsoft 365(旧称 Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。

Yoomと連携するアカウントを選択して、連携完了です!

【Google ドキュメントのマイアプリ登録】

これまでと同じように、検索窓にGoogle ドキュメントと入力し、表示された候補から選択します。

「Sign in with Google」をクリックし、Yoomと連携するGoogleアカウントでログインしたら連携完了です!

※認証時に、Google ドキュメントへの権限を全て許可してください。

ここから実際に、フローを作成していきましょう!

簡単に設定できるよう、テンプレートを使用しています。以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。

クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう!

最初の設定です!

Zoomでミーティングが終了したらフローボットが起動するようにする、アプリトリガーの設定から始めていきましょう。

コピーしたテンプレートの、「ミーティングが終了したら」をクリックしてください。

タイトルは任意で編集し、連携するアカウントが使用するアカウントで誤りがないかを確認してください。トリガーアクションは「ミーティングが終了したら」のままにして、「次へ」をクリックします。

次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。

5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。

※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「メールアドレス」欄には、フローで使用するZoomアカウントのメールアドレスを入力します。ここで入力したメールアドレスに紐づいているZoomアカウントで開催したミーティングが終了すると、フローボットが自動的に起動するようになりますよ!

設定が完了したらテストを行います。

テスト用に、先ほど「メールアドレス」欄に入力したZoomアカウントで実際にミーティングを開始し、終了してください。

ミーティングを「終了」にしたら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。

テストが成功すると「取得した値」に、アウトプットとしてミーティング情報が抽出されるので、内容を確認しましょう。

※アウトプットとは?

アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。

取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。

※Zoomの無料プランだとテストが失敗となり、アウトプットが取得できないのでご注意ください。今回は無料プランを使用しているため、ミーティング情報を取得することができませんでした…

有料プランをご利用中の場合は反映されますので、ぜひ試してみてくださいね!

正しく情報が取得できていることを確認したら「保存する」をクリックし、次に進みましょう!

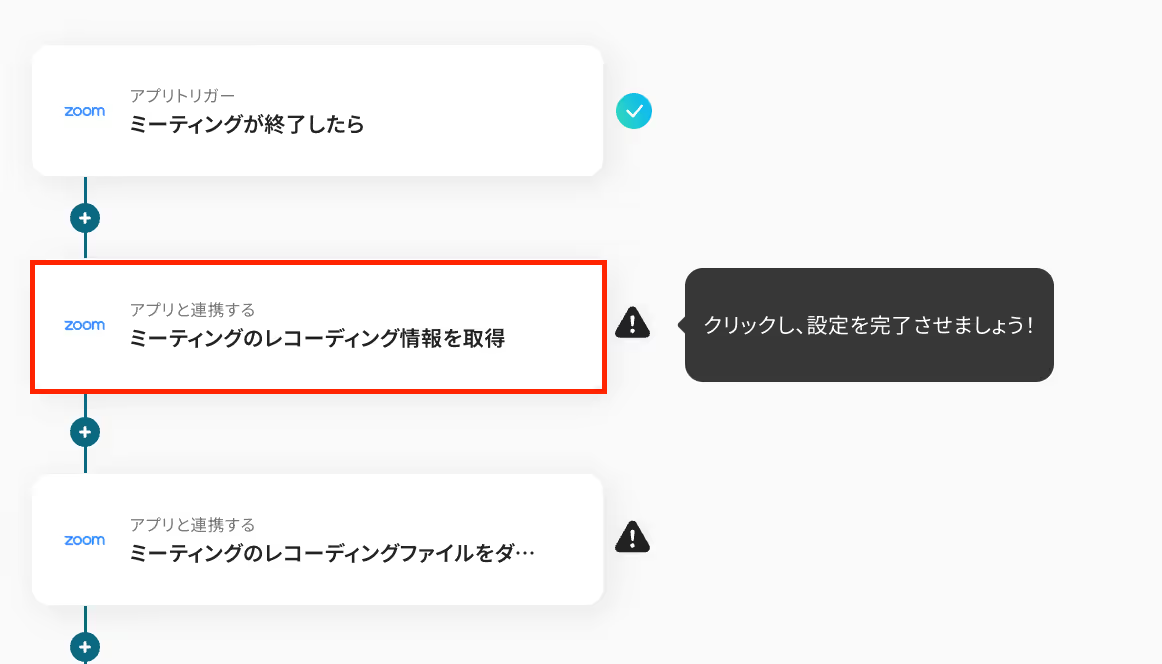

続いて、ステップ3で取得したミーティングの、レコーディング情報を取得する設定です。

「ミーティングのレコーディング情報を取得」をクリックしてください。

先ほどと同様に、タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報を確認しましょう。アクションは変更せずに「次へ」をクリックします。

「ミーティングID」欄には、ステップ3で取得したミーティングIDを設定します。

入力欄をクリックするとアウトプットを選択できるので、「ミーティングが終了したら」内にある「ミーティングID」を選択してください。

設定完了後は「テスト」をクリックし、ステップ3で取得したミーティングのレコーディング情報が「取得した値」に抽出されることを確認しましょう!

確認後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。

続いて、ステップ4で取得したレコーディング情報から、レコーディングファイルをダウンロードする設定をしていきましょう!

「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」をクリックしてください。

ここでも同様にタイトルの任意編集と、連携するアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せずに次へ進みます。

「ダウンロードURL」は、ステップ4で取得したアウトプットを用いて設定します。

入力欄をクリックして表示されるアウトプットのうち、「ミーティングのレコーディング情報を取得」内にある、「ダウンロードURL(MP4)」を選択してください。

設定完了後は「テスト」をクリックし、レコーディングファイルのダウンロードURLが「取得した値」に抽出されることを確認しましょう!確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。

続いて、ステップ5で取得したレコーディングファイルから、AIを使って文字起こしする設定を行います。

「音声データを文字起こしする」をクリックしてください。

※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できる機能です。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションがエラーとなりますので、ご注意ください。

チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができるので、この機会にぜひお試しください!

タイトルを任意で編集し、アクションをミーティング時間に合わせて選択しましょう。

デフォルトでは「最大30分の音声文字起こし(25タスク)」が設定されています。活用シーンに合わせて自由に設定してみてくださいね!

次に、詳細の設定を下記のようにしていきます。

・ファイルの添付方法:ステップ5で取得したレコーディングファイルを使用するため、下図のように設定してください。

・言語:文字起こしするレコーディングファイルの音声を選択します。言語は下図の中から選択可能ですので、活用する業務内容に合わせて選択してくださいね!

・AIモデル:文字起こしに使用するAIモデルを選択します。お好みに合わせて自由に選択しましょう!

設定が完了したら「テスト」をクリックし、レコーディングファイルを文字起こしした内容が「取得した値」に抽出されることを確認してください。

※今回はテスト用に音声ファイルをアップロードして、正常に文字起こしされるのかチェックしてみました!

文字起こしされた内容を確認したら「保存する」をクリックして、次に進みましょう。

※AIによる文字起こしの解析結果がイマイチだな…と感じた場合は、使用するAIモデルを変更して再度試してみてくださいね!

続いて、ステップ6で取得した文字起こしデータを基に、ミーティング内容を要約する設定です。

「要約する」をクリックしてください。

タイトルを任意で編集し、アクションを活用シーンに合わせて選択しましょう。

デフォルトでは、「GPT4o-mini|15,000文字以内の文章の要約(2タスク)」が設定されています。

下図から選択可能なのでご利用の場面に合わせて自由に選択してみてくださいね!

設定完了後は「次へ」をクリックしてください。

「要約対象のテキスト」には、ステップ6で文字起こしした内容を設定します。

入力欄をクリックして表示されるアウトプットから、「解析結果」を選択しましょう。

「文字数」には、要約後の文字数の指定をします。たとえば、100文字以内に収めたい場合は、「100」と入力してくださいね!

入力欄下にも記載されていますが、要約対象となる文字起こしデータの文字数に対し、ここで指定する文字数が少なすぎる場合など、ご指定の文字数内で要約がされないことがあります。そのため、余裕をもった文字数に指定しておくことをおすすめします!

設定が完了したら「テスト」をクリックします。

ミーティング内容を要約したデータが「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。

※要約された内容が微妙だな…と感じた場合は、1つ前のアクション選択画面に戻って、使用するAIモデルを変更して再度試してみてくださいね!

確認後、「保存する」を押して次のステップに進みます。

続いて、ステップ7で要約したデータを基に、ミーティングの議事録を作成する設定です。

「書類を発行する」をクリックしてください。

タイトルを任意で編集し、連携するアカウント情報を確認してページを下にスクロールします。

次に、議事録を作成するGoogle ドキュメントの雛形との連携設定をしていきます。

設定を進める前に、Google ドキュメントで議事録の雛形を作成しておきましょう!

※雛形作成時の注意事項は、こちらをご参照ください。

今回はテスト用に、下図のような雛形を作成しました。(かなり簡略的なものですが…)

雛形の準備ができたらYoomの画面に戻って、データベースの連携設定を進めていきます。

・ドキュメントのファイルID:入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。先ほど用意した雛形のファイルIDを候補から選択してください。

・格納先のGoogle DriveフォルダID:作成した議事録の格納先となるフォルダIDを、候補から選択します。

・出力ファイル名:作成した議事録のファイル名を設定しましょう。たとえば、日付のアウトプットを活用すると「⚪︎年⚪︎月⚪︎日_議事録」などと設定することができますよ!

設定完了後は「次へ」をクリックし、置換条件の設定をしていきます。

ここでは、事前に用意しておいた議事録の雛形に、要約したデータを反映する設定を行います。

この際、雛形の中で{ }で囲っている部分に、アウトプットで取得したデータを反映させることができますよ!

今回は雛形の「{内容}」部分に、ステップ7で要約したミーティング内容を反映したいので、下図のように設定しました。

設定後は「テスト」をクリックしましょう。

テストが成功すると、作成された議事録のダウンロードボタンが表示されるので、議事録をダウンロードして内容を確認してみてくださいね!

下図のように、要約したミーティング内容が雛形の「{内容}」部分に反映された議事録が、作成されました。

格納先に指定していたGoogle Driveに、議事録が保存されているかどうかもチェックしてみましょう!

確認したらYoomの画面に戻って「保存する」をクリックし、次の設定に進みます。

最後に、自動作成した議事録をOneDriveにアップロードする設定です。

「ファイルをアップロード」をクリックしてください。

タイトルを任意で編集し、連携するアカウント情報に誤りがないかを確認しましょう。アクションは「ファイルをアップロード」のままにして、次に進みます。

次に、各項目をそれぞれ下記のように設定していきます。

・ドライブID:入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。議事録を格納するドライブIDを、候補から選択してください。

・格納先フォルダ名:議事録を格納するフォルダ名を入力します。今回は下図のようなフォルダを用意しました!

この場合、「格納先フォルダ名」には、「Test」や「議事録」と入力しておくと、この後設定するフォルダのアイテムIDがヒットしやすくなります。

・格納先フォルダのアイテムID:議事録を格納するフォルダを、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。

・ファイル名:議事録を格納する際のファイル名を指定します。下図のようにアウトプットを活用することで、議事録を自動作成した際のファイル名をそのまま引用できますよ!

・ファイルの添付方法:自動作成した議事録を使用するので、下図のように設定します。

設定完了後、「テスト」をクリックしてください。

指定したOneDriveのフォルダに、議事録が格納されることを確認してみてくださいね!

確認したらYoomの画面に戻って「保存する」をクリックし、設定完了です。

以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」をにし、設定したフローの動作チェックをしましょう!

以上が、「Zoom会議が終了した際に、録画データから文字起こしとAIによる要約を行い、議事録を自動作成してOneDriveに保存する」フローの作成手順でした!

ZoomとOneDriveの連携以外にも、Yoomには様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています!

ここではその一部をご紹介するので、気になるテンプレートがあれば「試してみる」をクリックし、気軽に試してみてください。

OneDriveとの連携以外にも、様々なツールと連携することで多様な業務フローを自動化することが可能です。

たとえば、会議終了後にレコーディングURLをチャットツールに通知したり、データベースの情報を基にして会議URLを自動作成することもできます。

こちらも様々なツールと連携することができ、自動化できる業務フローは多岐に渡ります。

テンプレートは自由にカスタマイズできるので、実際の活用シーンに近いテンプレートを探して、最適なフローを作成してみてください!

いかがでしたか?Zoom会議の録画データの処理とOneDriveへの議事録保存を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた議事録作成にかかる時間と手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減</span>できるでしょう。この自動化によって、担当者は煩雑な繰り返し作業から解放され、会議内容の分析や次のアクションプランニングといった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはず!

Yoomを使えば、ノーコードで自動化の仕組みを構築できるのも魅力ですよね。

「プログラミング知識ないけど、本当に設定できる?」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了!その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。

フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大!自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてください。

Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。

この機会にぜひ自動化を取り入れて、毎日の業務がどれだけ効率化されるのかを体験してみてくださいね!

.avif)