.avif)

.avif)

・

.avif)

※この記事で「LINE」と表記されているものはすべて「LINE公式アカウント」を指します。

「Bubbleで管理している顧客情報やタスクを、関係者にすぐ共有したい」

「新規データが作成されるたびに、手動でLINE公式アカウントに通知するのは手間で、うっかり忘れることもある…」

このように、ノーコード開発ツールBubbleとコミュニケーションツールLINE公式アカウントを併用していると、手作業での情報共有に負担や非効率さを感じることはありませんか。

もし、<span class="mark-yellow">Bubbleのデータ作成や更新をトリガーにして、自動的にLINE公式アカウントへ通知できる仕組み</span>があれば、日々の定型作業を軽減でき、情報共有の遅れを防ぎながらスピーディーに対応できます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に構築可能です。

面倒な繰り返し作業を減らし、業務効率を高める一歩としてぜひ活用してみてください。

Yoomには<span class="mark-yellow">BubbleとLINE公式アカウントを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!

BubbleとLINE公式アカウントのAPIを連携すると、Bubbleでデータが作成・更新された際に、その内容をLINE公式アカウントへ自動通知できます。

手動での連絡や情報共有の漏れを減らし、業務のスピードと正確性を高められるのが特長です。

これから具体的な自動化例を複数紹介しますので、気になる内容があればクリックしてご覧ください。

Bubbleで新しいデータ(Thing)が作成されたとき、<span class="mark-yellow">その情報を指定のLINE公式アカウントへ迅速に通知</span>できます。新規顧客の登録やタスクの発生をリアルタイムで共有できるため、対応漏れや遅延を抑えられます。

また、特定条件に合致した場合のみ通知する設定も可能で、柔軟な情報共有が実現できます。

既存データが更新された際に、<span class="mark-yellow">変更内容をLINE公式アカウントへ自動通知</span>できます。ステータス変更や情報のアップデートを関係者に即時共有できるため、認識の齟齬を防ぎやすくなります。

さらに、通知対象を重要な変更に限定する設定もできるため、必要な情報に絞って活用できます。

それでは、さっそく実際にBubbleとLINE公式アカウントを連携したフローを作成してみましょう!

今回はYoomを使用して、ノーコードでBubbleとLINE公式アカウントの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はBubbleでThingが作成されたらLINE公式アカウントに通知するフローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Bubbleの場合

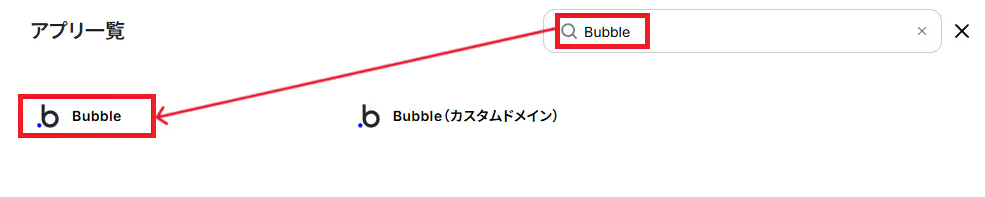

アプリ一覧の検索窓からBubbleを検索し、クリックします。

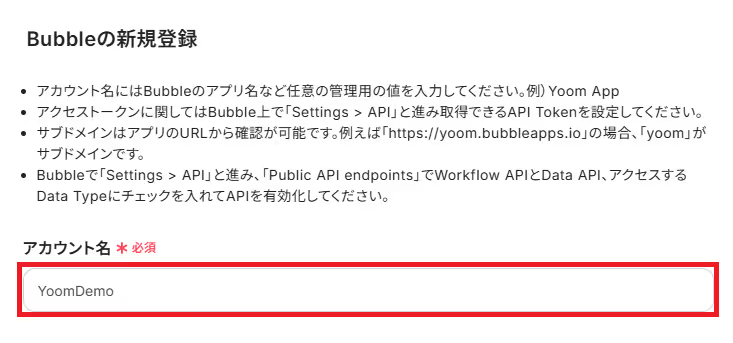

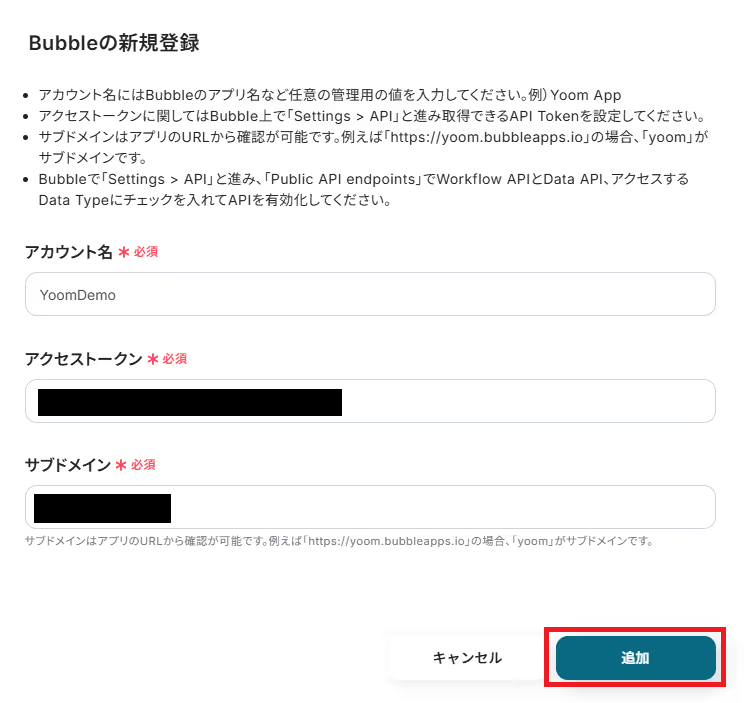

アカウント名・アクセストークン・サブドメインを設定します。

「アカウント名」は任意で管理用名称を設定してください。連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。

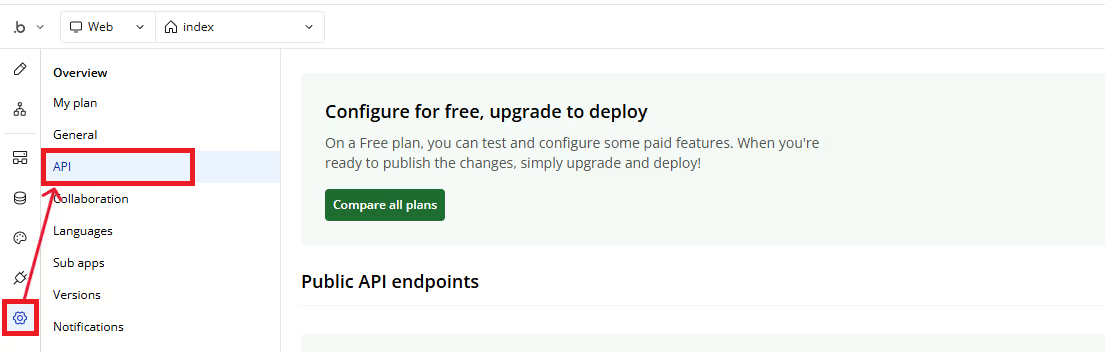

「アクセストークン」と「サブドメイン」の取得は、Bubbleにログインし、連携させたいアプリの編集画面を開いてください。歯車アイコンから「API」にアクセスします。

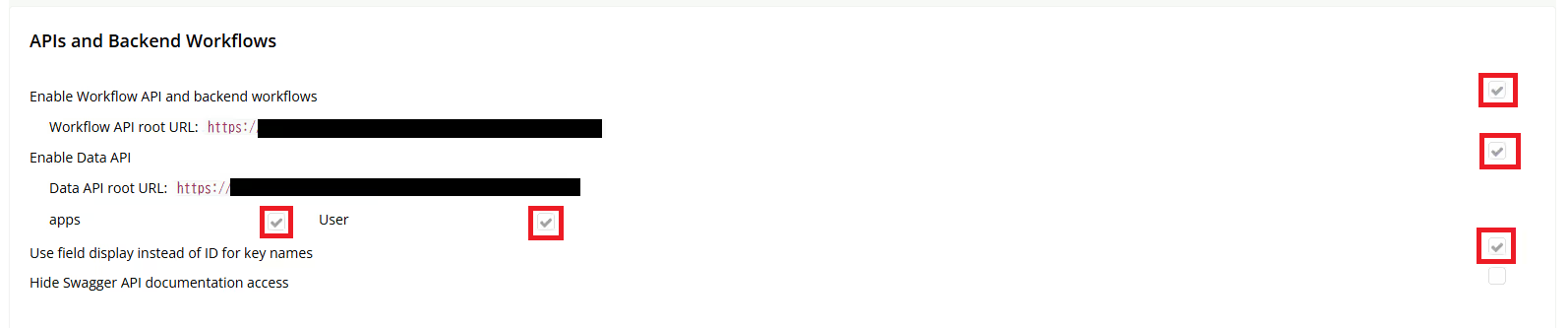

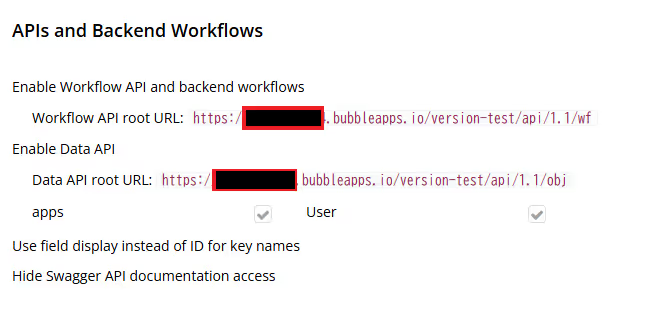

「APIs and Backend Workflows」の下図の項目にチェックを入れてください。

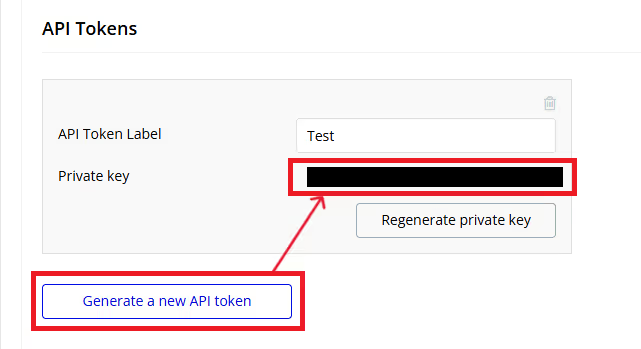

「API Tokens」の「Generate a new API token」をクリックします。

発行された「Private key」をコピーしYoomの「アクセストークン」に設定してください。

次に、「APIs and Backend Workflows」のAPI root URLから赤枠部分をコピーし、Yoomの「サブドメイン」に設定してください。

全ての設定が完了したら、「追加」をクリックしましょう。

マイアプリにBubbleが表示されていれば、連携完了です。

LINE公式アカウントの場合

先ほどと同様に、検索窓からLINE公式アカウントと検索しクリックします。

アカウント名とアクセストークンを設定し、「追加」をクリックします。

LINE公式アカウントの詳しいマイアプリ登録方法は、下記のヘルプページをご参照ください。

これでLINE公式アカウントのマイアプリ登録が完了です。

次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。

テンプレートを活用すれば、あらかじめ大枠が作成されており、それに沿って設定するだけで完成します。

下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。

コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。

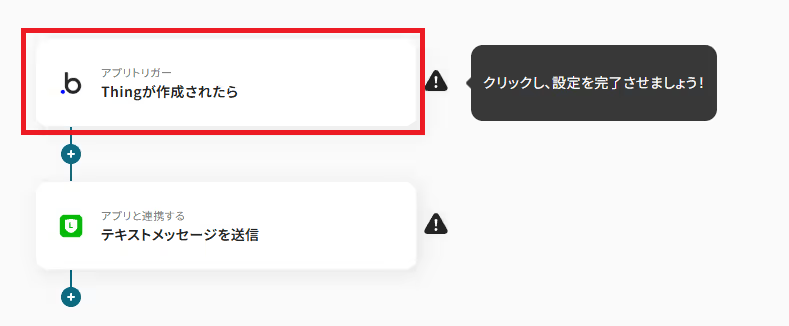

ここからはフローボットの設定を進めていきます。

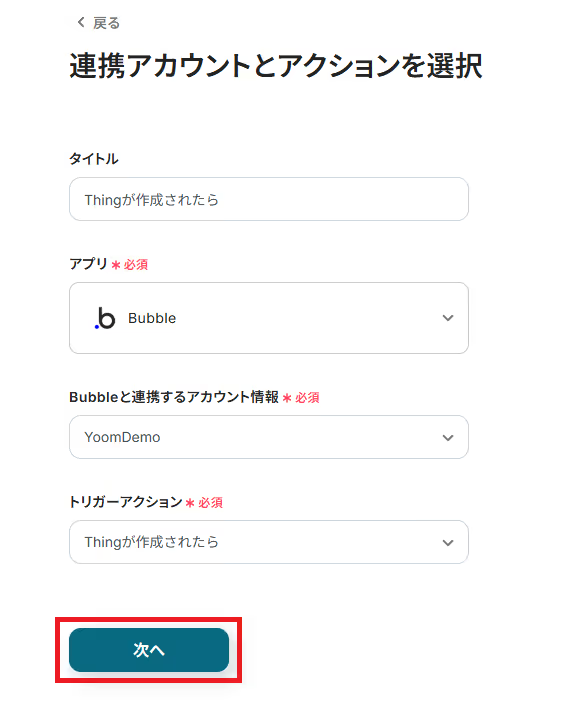

まず、「Thingが作成されたら」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に切り替わります。「タイトル」は任意で変更も可能です。

Bubbleと連携するアカウントに間違いがないかも確認し、「次へ」をクリックしましょう。

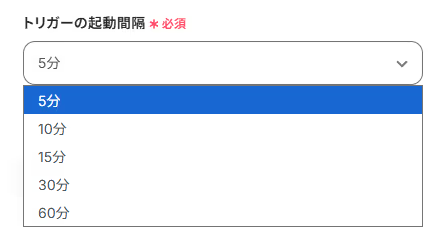

「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。

※ご利用プランに関する詳細はこちらをご確認ください。

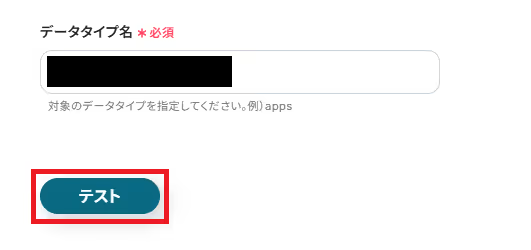

「データタイプ名」は、Bubbleの左側にあるDataをクリック→Date TypesにあるType Nameに入力されている値です。

データタイプ名の設定時は以下の記載ルールを参考にしながら設定しましょう。入力が完了したら「テスト」をクリックしてください。

テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。

取得した値はこのあとの設定でも使用します。

詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。

Bubbleから取得した情報が反映していればOKです。「保存する」を押して次に進みましょう。

※以下の画像には表示されていませんが、テストが成功すると各項目に具体的な値が反映されます。

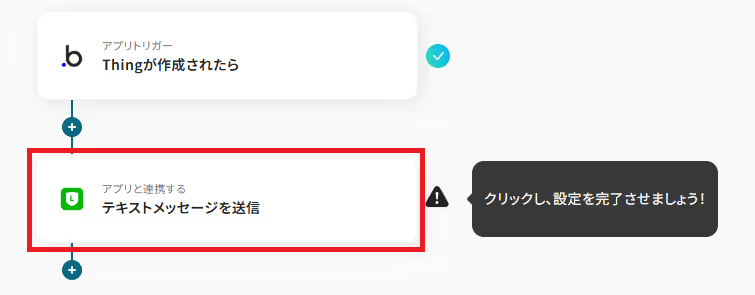

次に、「テキストメッセージを送信」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に切り替わります。

LINE公式アカウントと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。

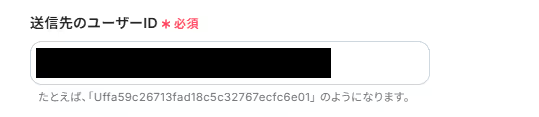

「送信先のユーザーID」の設定方法は、下記のヘルプページをご参照ください

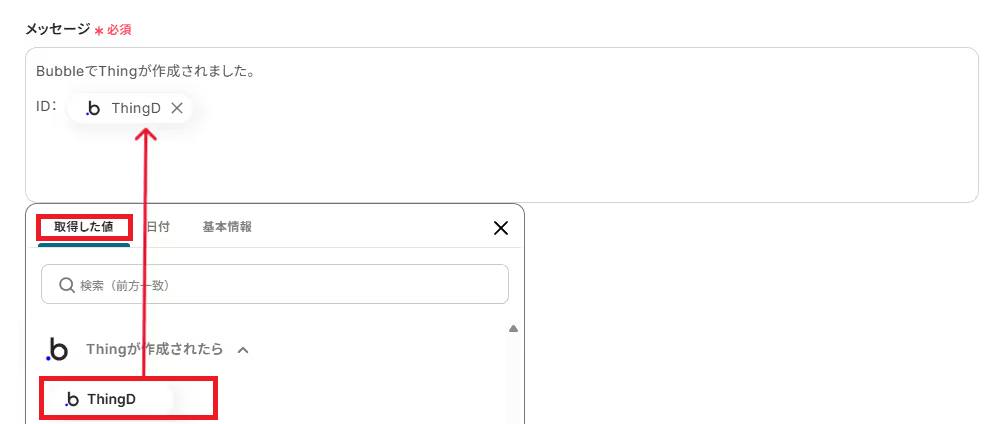

「メッセージ」は下記のように取得した値を利用して設定ができます。

用途に合わせて、使用したい値やメッセージの内容を変更可能です。入力が完了したら、テストを押してください。

テストが成功するとLINE公式アカウントにメッセージが届いているはずなので、確認してみましょう。

設定したメッセージが届いていればOKです。最後に「保存する」を押してください。

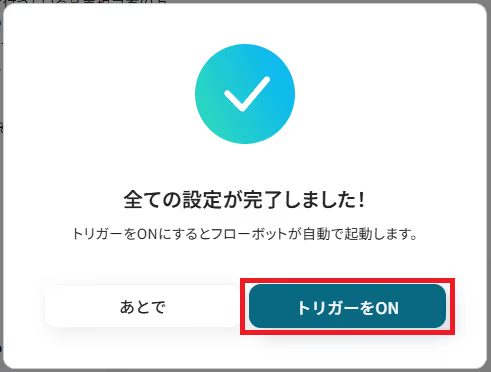

これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。

作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう!設定、お疲れさまでした。

以上が、BubbleでThingが作成されたらLINE公式アカウントに通知するフローの連携手順になります!

今回はBubbleからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからBubbleへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

LINE公式アカウントにユーザーからメッセージが届いた際に、<span class="mark-yellow">その内容を自動でBubbleのデータベースに新しいThingとして作成</span>することができます。問い合わせや申し込みデータを手動で入力する手間を完全に省き、対応漏れや入力ミスを防ぎます。

これにより、顧客からのアクションを素早くデータ化し、迅速な対応へと繋げることが可能です。

この連携は特定条件のデータのみを連携する分岐処理を含むため、<span class="mark-yellow">「相談」「見積もり」といった特定のキーワードを含むメッセージだけを抽出し、Bubbleにデータとして自動登録</span>することが可能です。

効率的なリード管理や問い合わせ対応を実現します。重要なメッセージだけを自動でデータ化することで、優先順位の高い対応に集中できます。

BubbleとLINE公式アカウントの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたBubbleのデータ作成・更新時の通知作業や情報共有の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>

これにより、担当者は素早く正確な情報をチームに共有でき、顧客対応やプロジェクト管理のスピードを向上させ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

Q:LINEに通知するメッセージ内容は変えられますか?

A:はい!自由にカスタムできます。

固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したBubbleのThing情報を変数として埋め込むことも可能です。

Q:双方向の同期は可能ですか?

A:可能です。

「LINE公式アカウントのデータをBubbleに連携したい場合」でご紹介したように、LINE公式アカウントからBubble方向へのデータ連携も設定できます。

既存のテンプレート以外にも、0からフローボットを作成することも可能ですので、運用に合わせたフローを自由にカスタマイズしてみてくださいね!

Q:連携が失敗した場合どうなりますか?

A:自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。

また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。

エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

.avif)