.avif)

.avif)

・

.avif)

「Miroで新しいボードを作ったら、関係者にSlackで共有している」

「ブレインストーミングで使ったMiroの情報を、後からSlackに手作業で転記するのが手間…」

このように、オンラインホワイトボードツール「Miro」とビジネスチャットツールSlackを併用する中で、手作業での情報共有やデータ連携に限界を感じていませんか?

もし、<span class="mark-yellow">Miroでの更新内容を自動的にSlackに通知する仕組み</span>があれば、情報共有の漏れや遅れを防ぎ、チーム全体の認識を常に最新の状態に保つことができるため、これらの悩みから解放され、より創造的で重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます!

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ導入して日々の作業をもっと楽にしましょう!

Yoomには<span class="mark-yellow">MiroとSlackを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!

MiroとSlackのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた情報共有や転記作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。例えば、Miroで新しいボードが作成された際に、その情報をリアルタイムで指定のSlackチャンネルに通知できます。

これにより、チームメンバーは常に最新の情報を把握し、迅速な意思決定やコラボレーションが促進されます。気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてくださいね!

Miroで新しいボードが作成されるたびに、そのボード名やURLといった情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知するため、<span class="mark-yellow">手動での共有作業をなくし、関係者への情報伝達の漏れや遅れをなくします。</span>

この連携は、単純な通知だけでなく、条件による分岐設定も含むパターンを活用することで、より柔軟な自動化を実現できます。

Miroで作成されたボードの中から、ボード名に「議事録」や「プロジェクトA」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、関連するSlackチャンネルに自動で通知します。

<span class="mark-yellow">不要な通知を削減し、本当に重要な情報だけをチームに共有できます。</span>

このようなフィルタリング処理を含む連携により、情報のノイズを減らし、メンバーが重要な更新を見逃すリスクを低減できます。

それでは、さっそく実際にMiroとSlackを連携したフローを作成してみましょう!

今回はYoomを使用して、ノーコードでMiroとSlackの連携を進めていきます。Yoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はMiroでボードが作成されたら、Slackに通知するフローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

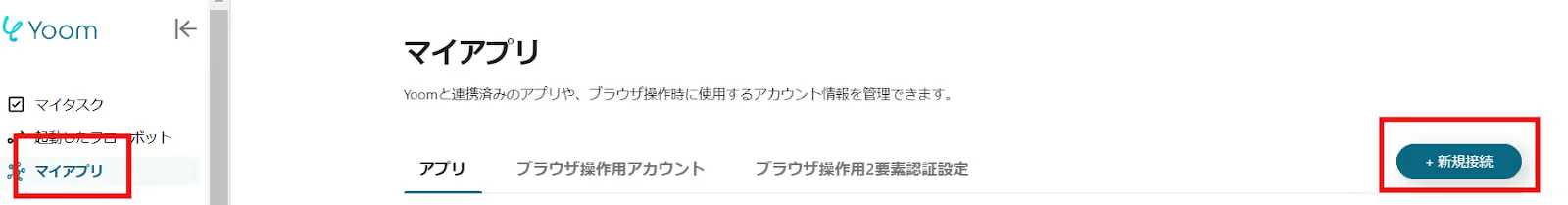

今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう!

先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。

「新規接続」をクリックしましょう。

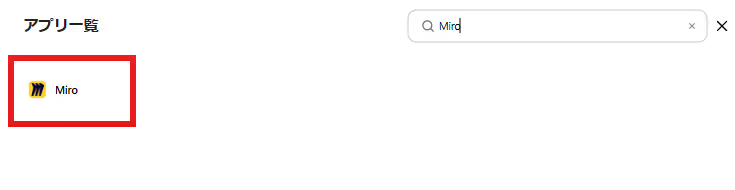

検索窓にMiroと入力し、表示された候補をクリックします。

Miroのログイン画面が表示されます。

内容を確認し「Add」をクリックしましょう。

マイアプリにMiroが表示されたらマイアプリ連携の完了です。

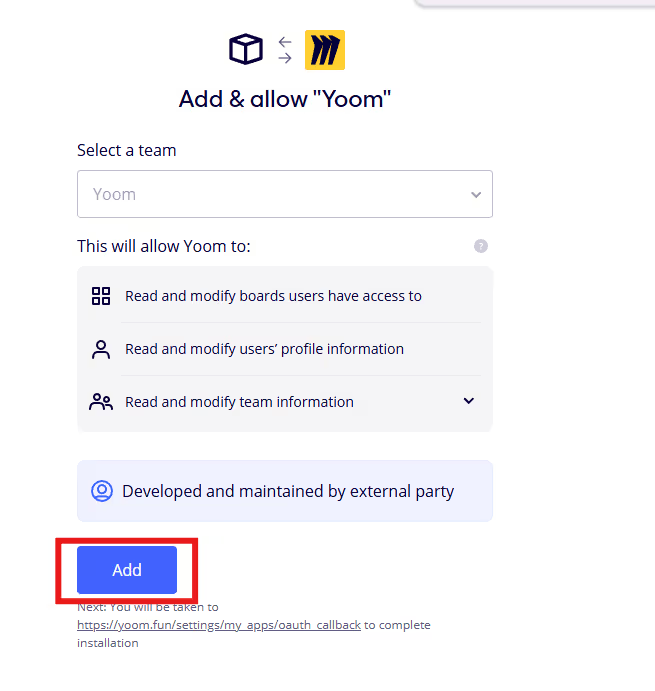

Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。

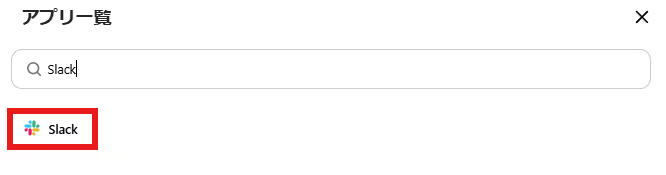

「アプリ名で検索」でSlackを探すか、アプリ一覧から探してください。

以下の画像のような画面が表示されます。

通知を受け取るチャンネルを設定したら、「許可する」をクリックしましょう。

マイアプリの画面に戻りSlackが表示されていれば完了です。

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

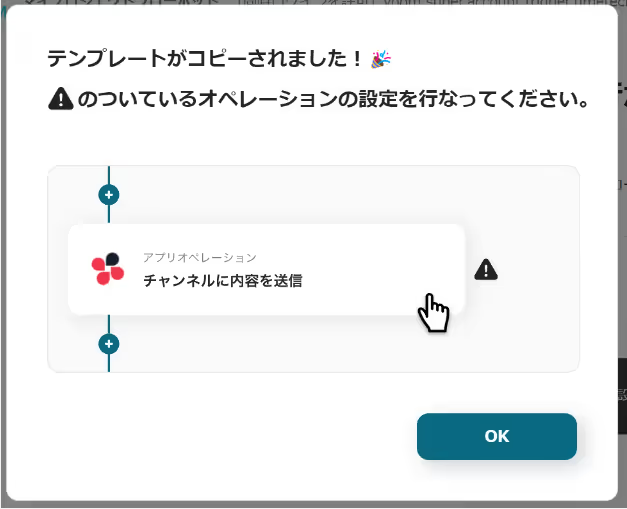

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

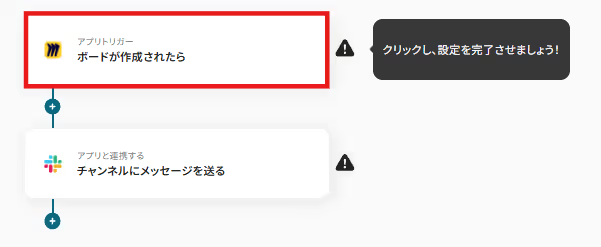

Miroでボードが作成されたことを自動化のトリガー(起点)にするための設定を行います。

以下の赤枠をクリックしましょう。

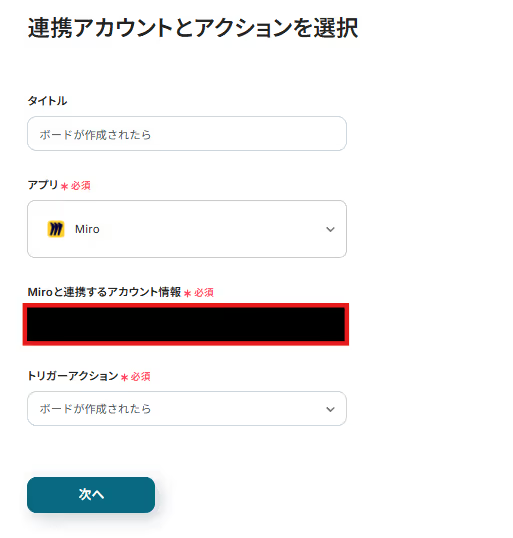

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するMiroのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

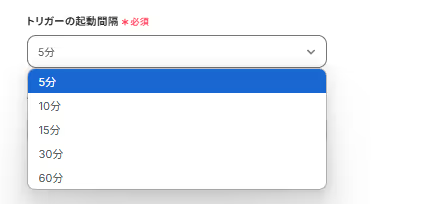

アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。

※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。

※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

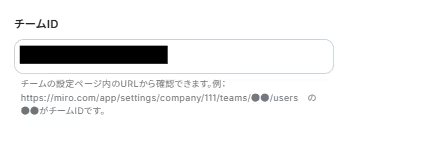

チームIDはMiroのチーム設定画面で確認し入力しましょう。

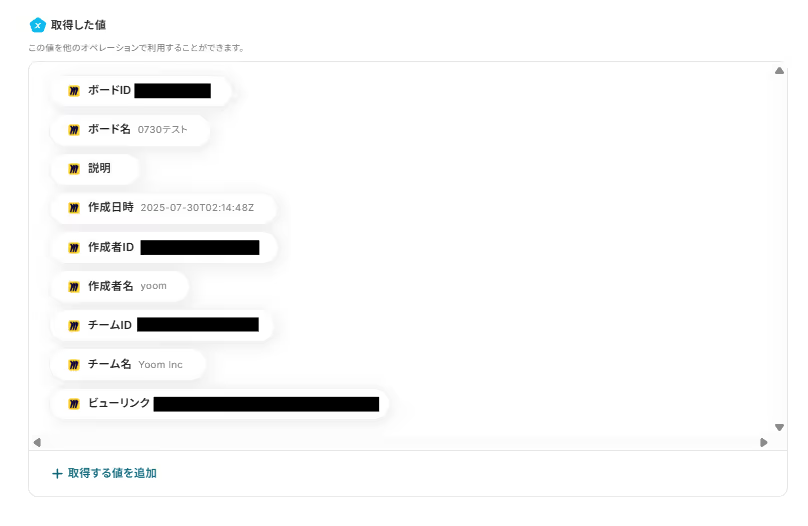

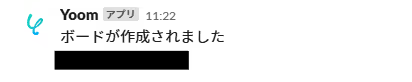

実際にチームのボードを作成してから、Yoomの画面に戻り「テスト」をクリックしましょう。

以下の画面のようにアウトプットにボードの内容が表示されます。この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。

※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。

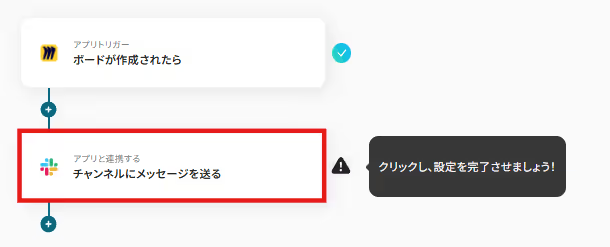

Slackにメッセージを送信するための設定を行います。

以下の赤枠をクリックしましょう。

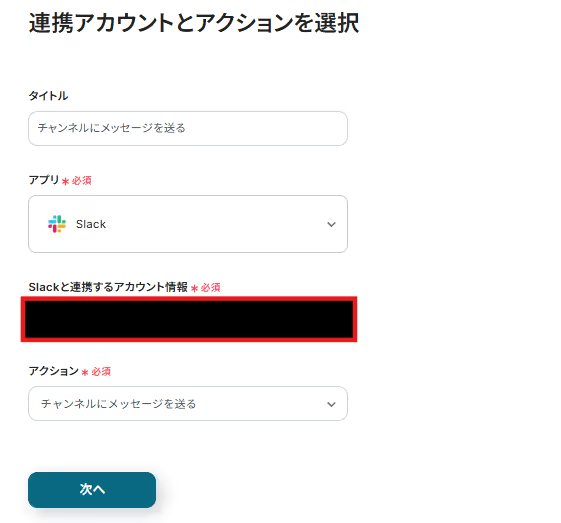

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

投稿先のチャンネルは、以下の画面のように候補から選択しましょう!

メッセージにはSlackに送信される内容を設定します。

以下のように取得した値をクリックし、Miroから取得した内容を入力してみましょう。

設定後、「テスト」をクリックし、実際にSlackにメッセージが送信されているか確認しましょう。

確認ができたら「保存する」をクリックします。

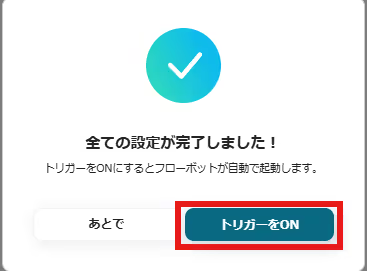

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした!

今回はMiroからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからMiroへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Slackの特定のチャンネルに投稿されたメッセージを、自動でMiroボード上の付箋として作成するため、<span class="mark-yellow">Slack上で出たアイデアやタスクを手間なくMiroに集約できます。</span>

この連携は、特定の条件で処理を分岐させるパターンを活用しており、手作業での転記ミスやアイデアの散逸を防ぎ、ブレインストーミングをより活発にします。

Slackの投稿に特定の絵文字リアクション(例:💡)が付いた場合や、メッセージに特定のキーワード(例:「#アイデア」)が含まれている場合にのみ、その内容をMiroボード上の付箋として自動で作成するため、<span class="mark-yellow">数ある投稿の中から重要なものだけを効率的にMiroへストックできます。</span>

この分岐処理を含む連携により、アイデアやタスク管理の精度を高め、チームの創造性を支援します。

Yoomでは、Miroに対応したさまざまな業務自動化をノーコードで簡単に構築できます。

たとえば、Zoomでのミーティング終了後に自動でMiroボードを作成したり、SlackやMicrosoft Teamsの投稿をもとにカードを生成することも可能です。

さらに、Googleフォームで収集した情報をもとにボードを作成するなど、情報の一元管理とチーム間の連携強化に役立つテンプレートが揃っています。

これにより、手動作業の手間を省きつつ、情報整理や共有の抜け漏れを防止できます。

MiroとSlackの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたボード作成の共有連絡や、Slack上の議論の転記といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>

これにより、チーム内の情報共有はリアルタイムかつ正確になり、担当者はより迅速に最新情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべき創造的なコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしMiroとSlackの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

.avif)