・

「Airtableに新しい取引先の情報を登録するたびに、Google Driveで手動でフォルダを作成している…」

「AirtableのレコードとGoogle Driveのフォルダ名を紐付ける際に、コピペミスや命名規則の間違いが発生してしまう…」

このように、多機能で便利なAirtableとGoogle Driveを併用する中で、手作業によるデータ連携に手間やストレスを感じていませんか?

もし、<span class="mark-yellow">Airtableにレコードが追加されたら、関連するフォルダをGoogle Driveに自動で作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務を削減可能です。

入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるかもしれません。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。

ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう!

Yoomには<span class="mark-yellow">AirtableとGoogle Driveを連携するためのテンプレート</span>を用意しています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!

AirtableとGoogle DriveのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報連携を自動化できます。

例えば、Airtableに新しいレコードが追加された際に、その情報をもとにGoogle Driveへ自動でフォルダを作成するといった処理が可能です。

ここでは、Yoomで提供している具体的な自動化のテンプレートをご紹介します。

気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Airtableに新しい取引先や案件などのレコードが登録された際に、そのレコード情報を基にして、Google Drive内に対応するフォルダを自動で作成します。

この自動化により、<span class="mark-yellow">手動でのフォルダ作成の手間がなくなり、命名規則の統一や作成漏れを防ぐことが可能です。</span>

Airtableに登録されるすべてのレコードではなく、ステータスが「契約済み」になった場合など、特定の条件を満たしたレコードの時だけ、Google Driveにフォルダを作成します。

分岐処理を含むことで、<span class="mark-yellow">不要なフォルダの作成を防ぎ、より実務に即したスマートなフォルダ管理を実現</span>できるでしょう。

それでは、さっそく実際にAirtableとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう!

今回はYoomを使用して、ノーコードでAirtableとGoogle Driveの連携を進めていきます。

もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回は「Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する」フローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

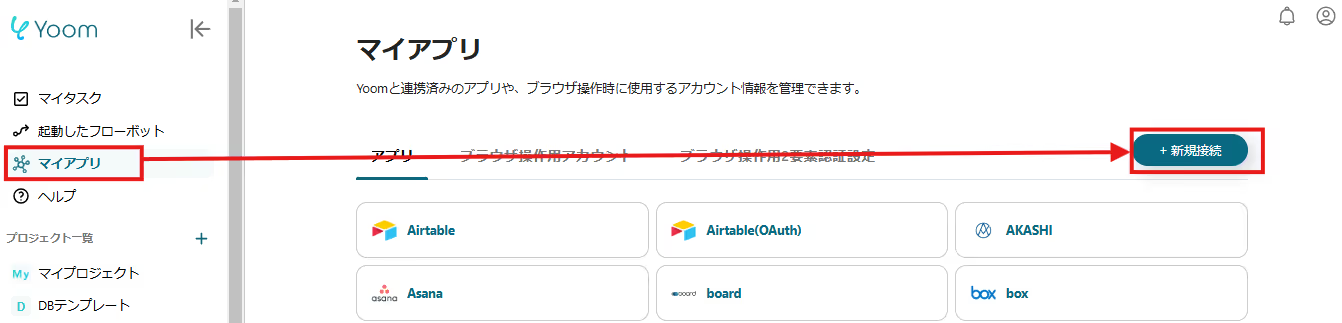

まずはAirtableをマイアプリに接続していきます。

Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からAirtableを検索してください。

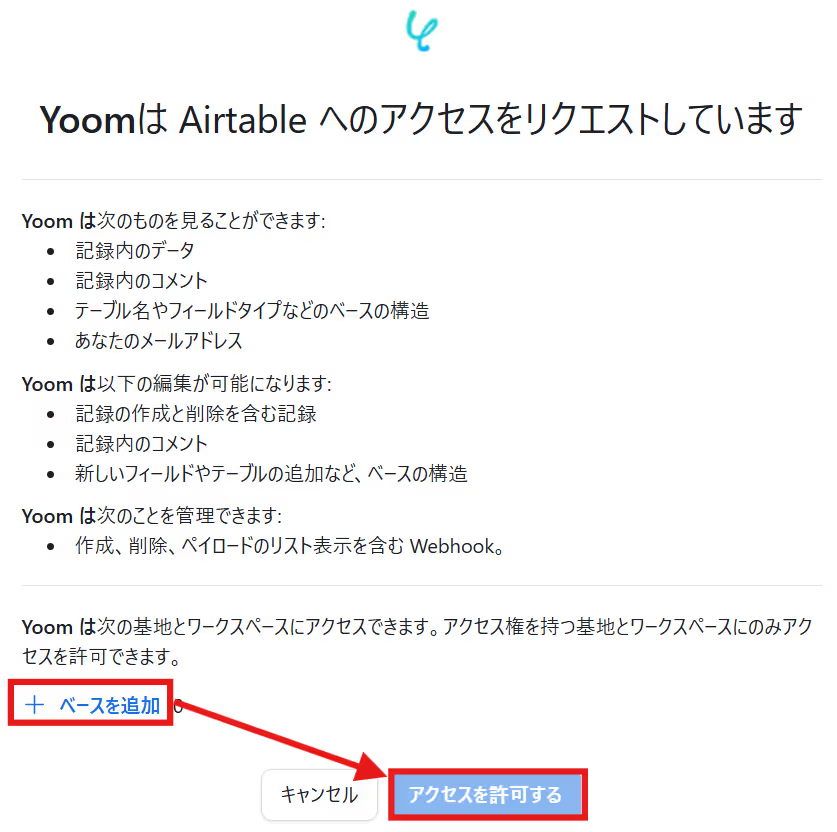

下記画面が表示されたら、「ベースを追加」から使用するワークスペースを選択し、「アクセスを許可する」をクリックします。

これでAirtableの接続ができました。

先ほどと同様に、アプリ一覧画面からGoogle Driveを検索し、クリックしましょう。

下記画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリックしてログインしてください。

次に、連携したいアカウントを選択します。

※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしましょう。

画面が切り替わったら「次へ」をクリックします。

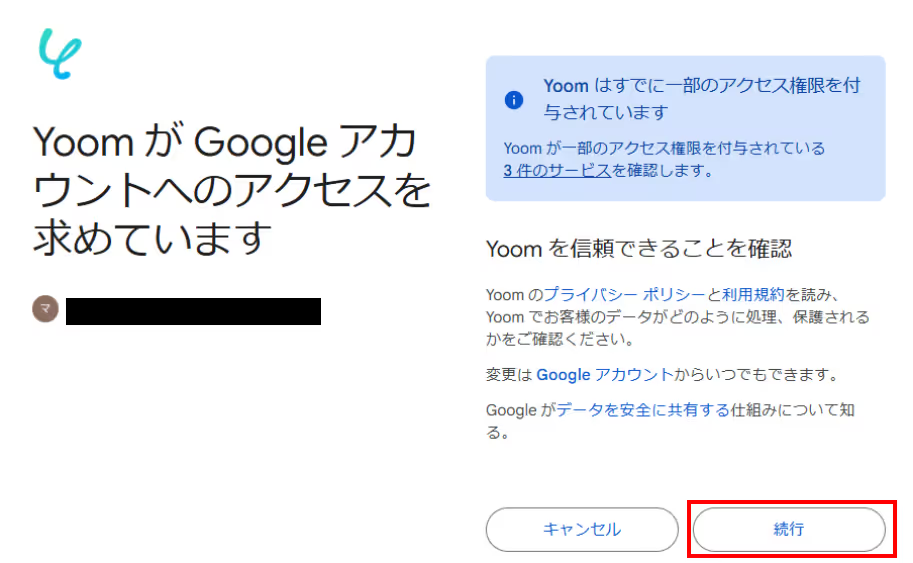

続いて「続行」ボタンを選択します。

これでGoogle Driveの連携完了です!

自動化フローの作成を開始しましょう。

Yoomのテンプレートを利用すれば、手間なく業務を効率化できます。

下記テンプレートページを開き、「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。

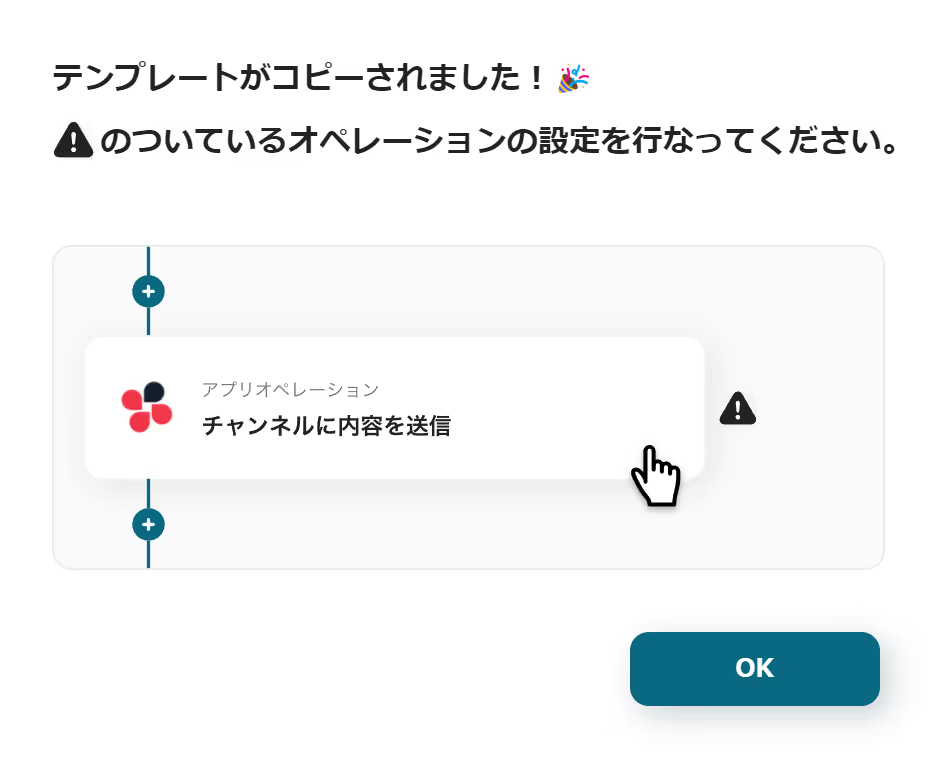

Yoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

まずは、「レコードが登録されたら」という項目をクリックしてください!

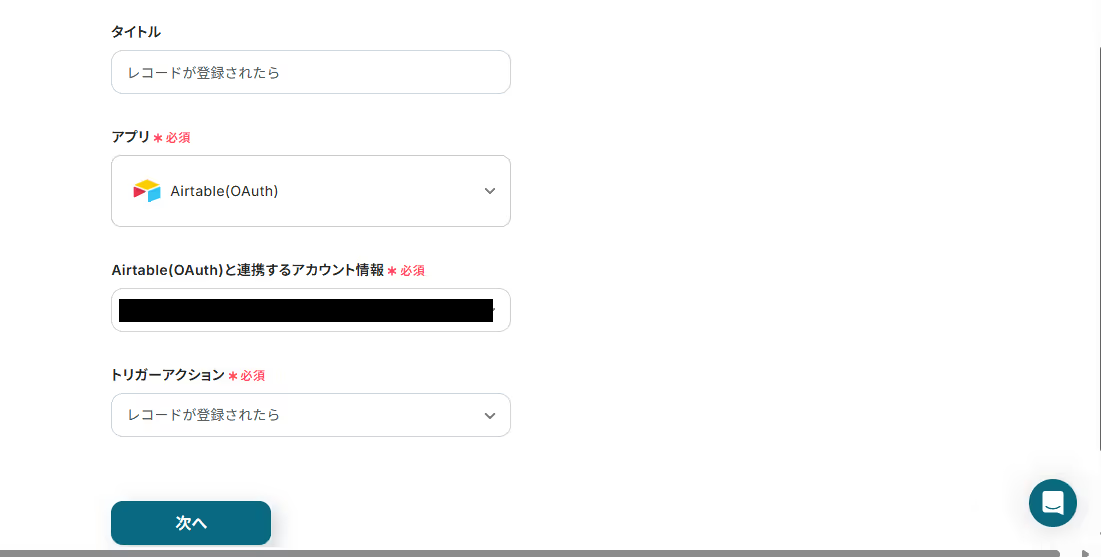

次に表示される画面は初期設定済みです。

情報に誤りがないか確認後、「次へ」ボタンをクリックしましょう。

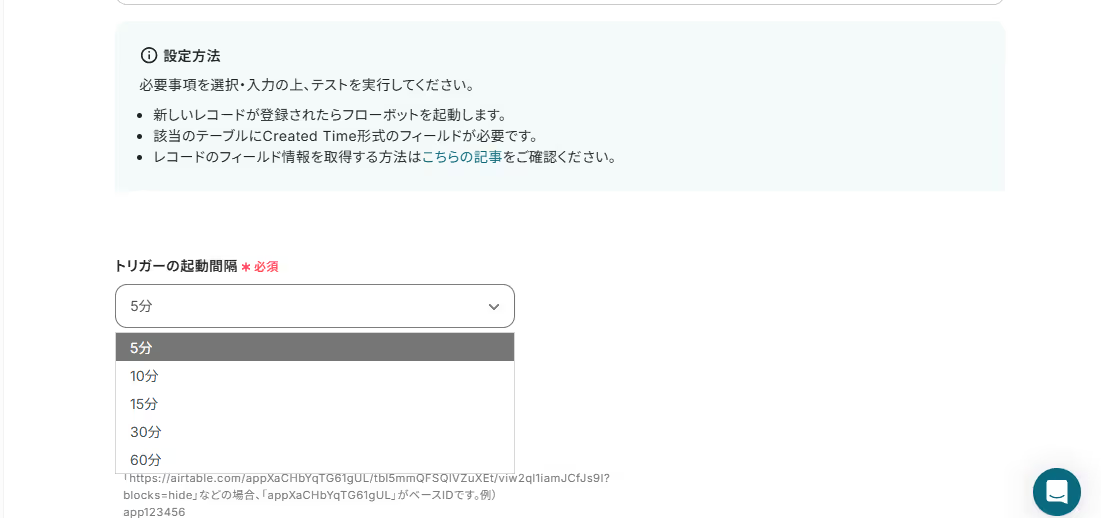

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。

ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。

なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

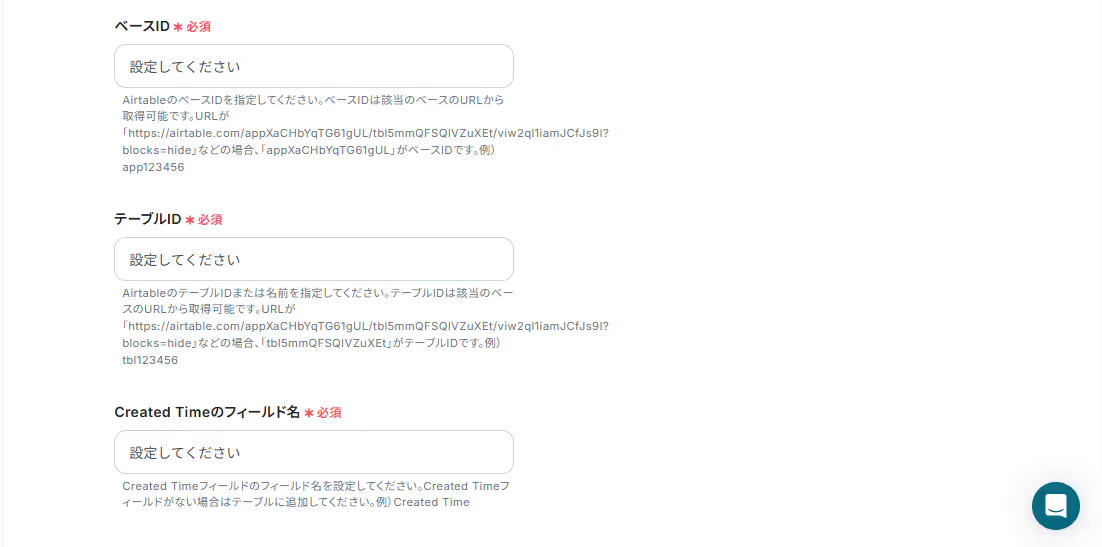

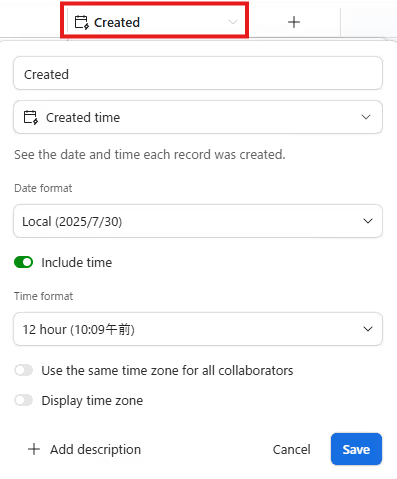

自動化に使用するAirtableのベースID、テーブルID、Created Timeのフィールド名を、枠外の注釈を参考に設定してください。

※該当のテーブルにCreated Time形式のフィールドが必要なため事前に設定しましょう。

動作テストをおこなうために、Airtableの該当のテーブルにテスト用のレコードを追加します。

(テスト用のため、内容は自由に設定してOKです!)

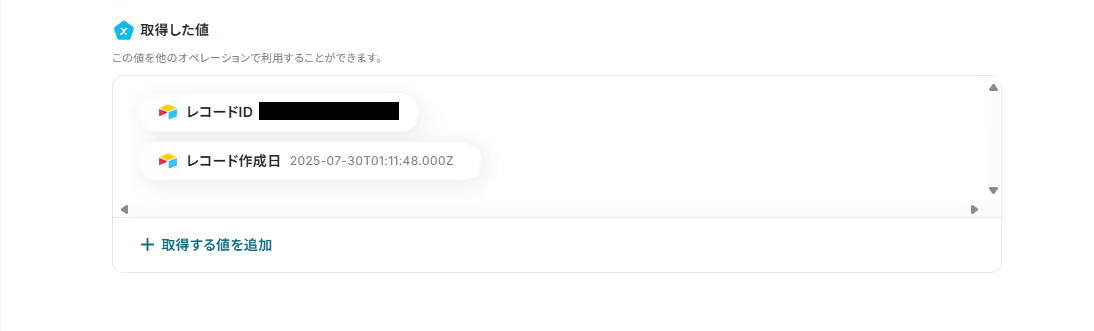

再びYoomの画面に戻りテストを実行してください。

テストが成功すると、先ほど追加したレコードのレコードIDとレコード作成日が取得した値(アウトプット)に表示されます。

確認ができたら「保存する」をクリックしましょう。

※参照:取得した値(アウトプット)についての詳細説明は、こちらをご確認ください。

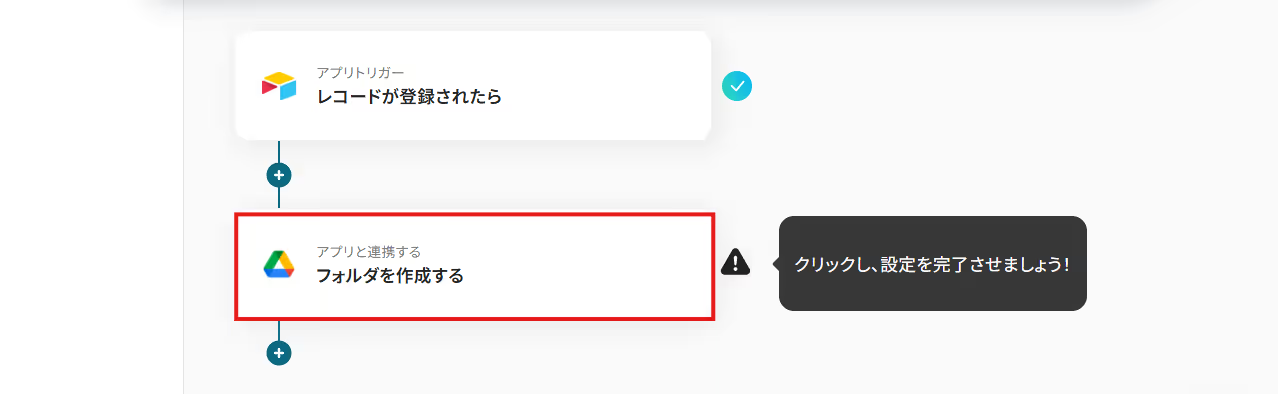

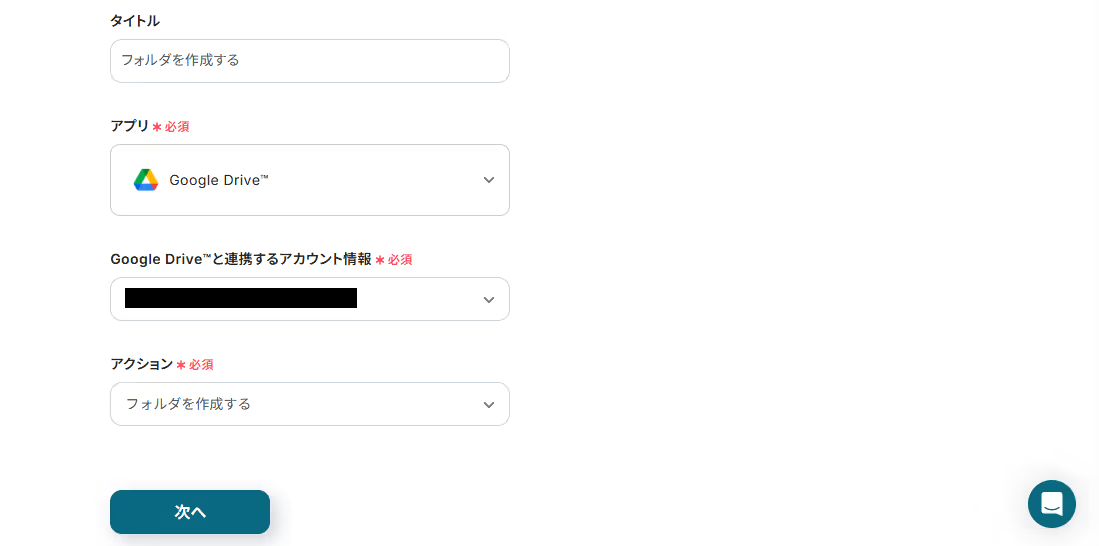

次に、Google Driveアイコンの「フォルダを作成する」をという項目を設定します!

下記画面も設定済みのため、このまま次のページに進みましょう。

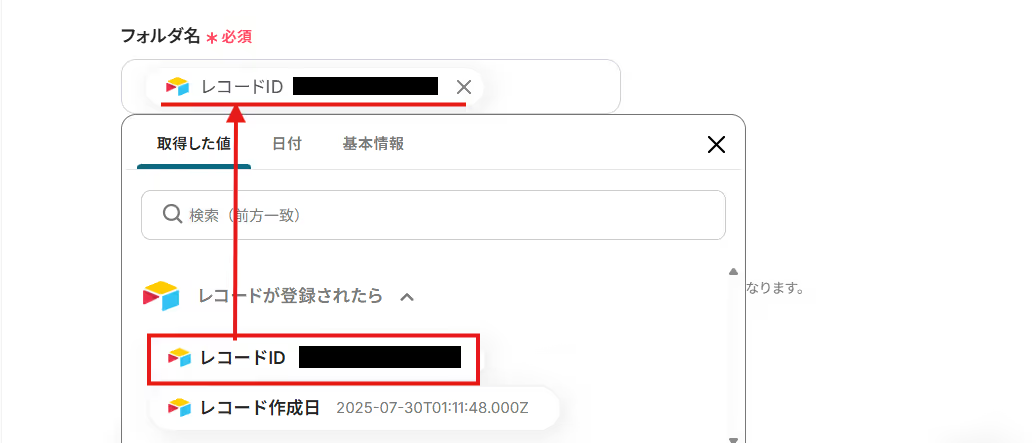

フォルダ名は、先ほどのステップで取得した値が設定されています。

このように設定することで、Airtableにレコードが新たに追加されたら「レコードID」を取得し自動でGoogle Driveのフォルダ名に反映できますよ!

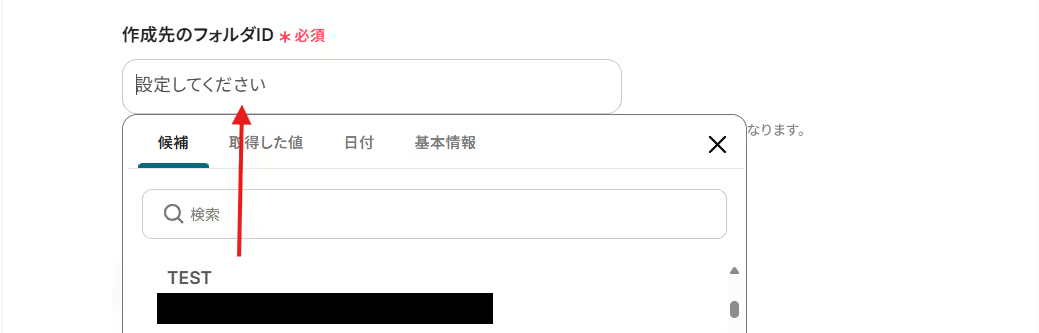

作成先のフォルダIDは、枠内をクリックし表示される候補から任意で選択してください。

ここまで設定できたら、「テスト」ボタンをクリックします。

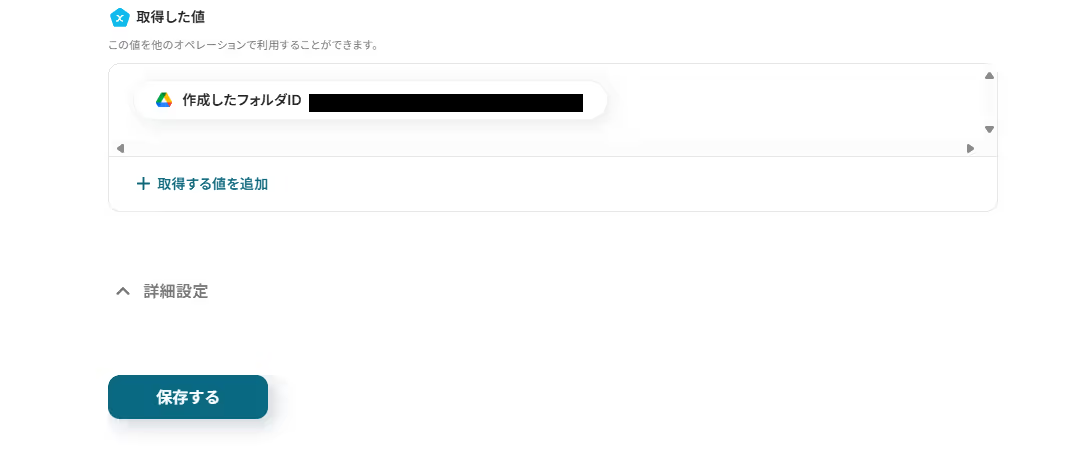

テストが成功するとGoogle Driveに自動でフォルダが作成されるので確認できたら「保存する」ボタンを押しましょう。

これで「Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する」フローの完成です!

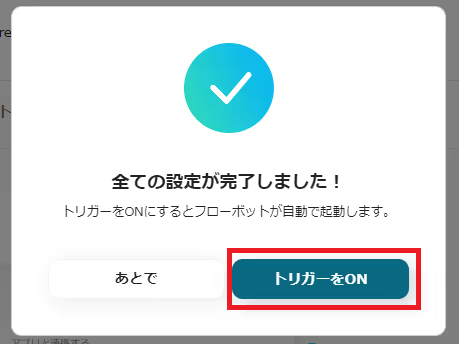

下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に切り替え、フローが正常に動作するか確認してください。

ここまでは、AirtableからGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しました。

逆にGoogle DriveからAirtableへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Google Driveの指定したフォルダに新しいファイルがアップロードされたら、そのファイル名やURLといった情報をAirtableにレコードとして自動で作成します。

<span class="mark-yellow">アップロードした契約書や請求書などのファイル情報を自動でAirtableに記録可能です。</span>

管理台帳への転記漏れや入力ミスをなくすことができます。

Google Driveにアップロードされたファイルのうち、「ファイル名に特定のキーワードが含まれる」などの条件を満たす場合のみ、Airtableにレコードを自動作成します。

<span class="mark-yellow">必要な情報だけをAirtableの管理台帳に効率良く集約するため、常に整理された状態を保つ</span>ことが可能です。

今回ご紹介した連携以外でも、Google DriveやAirtableのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください!

ファイルのアップロードをトリガーとして、その情報を顧客管理システムに自動登録したり、OCRとAIを活用して内容を翻訳・通知したりすることが可能です。

また、他のアプリケーションからの情報をもとに、Google Driveにファイルを自動追加することもできます。これにより、手作業によるファイル転記や情報入力の負担をなくし、データ共有とビジネスプロセスの迅速化を実現します。

Airtableでのレコード登録や更新をトリガーに、顧客管理、人事管理、プロジェクト管理など、様々な外部ツールへ情報をシームレスに連携。

また、他のアプリのデータをAirtableに集約することで、データの一元管理を促進します。これにより、手作業によるデータ入力や転記の手間をなくし、情報共有のスピードと正確性も向上するでしょう。

AirtableとGoogle Driveの連携により、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたレコード登録後のフォルダ作成や、ファイル情報を管理台帳へ転記するといった作業を自動化できます。</span>

これにより手作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができるでしょう。

担当者は面倒なルーティンワークから解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような自動化を実現できる「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください!