OneDriveに音声ファイルがアップロードされたら、文字起こしを行い結果を新規Googleドキュメントに追加する

試してみる

■概要

会議やインタビュー後の音声ファイルの文字起こし作業に、多くの時間を費やしていませんか?

手作業での対応は時間がかかるだけでなく、他の重要な業務を圧迫する一因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、OneDriveへの音声ファイルアップロードをきっかけに、音声文字起こし機能が自動で実行され、その結果が新規のGoogleドキュメントに保存されるため、一連の作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

・会議やインタビューの音声データを頻繁に文字起こしする必要があるご担当者の方

・音声文字起こし機能を活用し、議事録作成業務の自動化を検討している方

・OneDriveとGoogleドキュメントを使い、ファイル管理やドキュメント作成を行っている方

■注意事項

・OneDrive、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

「会議の録音データを文字起こしするのが大変…」

「インタビューの音声を聞き返しながらテキストにまとめる作業に時間がかかりすぎる…」

このように、音声データを手作業でテキスト化する業務に、多くの時間と労力を費やしていませんか?

もし、ストレージに音声ファイルをアップロードするだけで自動的に文字起こしを行い、議事録やメモとしてドキュメントに記録できる仕組みがあれば、分析や次のアクションプランの策定といった、より創造的な業務に集中する時間を確保できます!

今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

Yoomには音声ファイルを自動で文字起こしする業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!

OneDriveに音声ファイルがアップロードされたら、文字起こしを行い結果を新規Googleドキュメントに追加する

試してみる

■概要

会議やインタビュー後の音声ファイルの文字起こし作業に、多くの時間を費やしていませんか?

手作業での対応は時間がかかるだけでなく、他の重要な業務を圧迫する一因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、OneDriveへの音声ファイルアップロードをきっかけに、音声文字起こし機能が自動で実行され、その結果が新規のGoogleドキュメントに保存されるため、一連の作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

・会議やインタビューの音声データを頻繁に文字起こしする必要があるご担当者の方

・音声文字起こし機能を活用し、議事録作成業務の自動化を検討している方

・OneDriveとGoogleドキュメントを使い、ファイル管理やドキュメント作成を行っている方

■注意事項

・OneDrive、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

OneDriveの音声ファイルを自動で文字起こしするフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、OneDriveに音声ファイルがアップロードされたら、自動で文字起こしを行い、その結果を新規Googleドキュメントに追加するフローを解説していきます!

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト:OneDrive

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

- OneDriveとGoogle ドキュメントのマイアプリ連携

- テンプレートをコピー

- OneDriveのトリガー設定、分岐設定、音声文字起こし設定、Google ドキュメントのアクション設定

- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

OneDriveに音声ファイルがアップロードされたら、文字起こしを行い結果を新規Googleドキュメントに追加する

試してみる

■概要

会議やインタビュー後の音声ファイルの文字起こし作業に、多くの時間を費やしていませんか?

手作業での対応は時間がかかるだけでなく、他の重要な業務を圧迫する一因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、OneDriveへの音声ファイルアップロードをきっかけに、音声文字起こし機能が自動で実行され、その結果が新規のGoogleドキュメントに保存されるため、一連の作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

・会議やインタビューの音声データを頻繁に文字起こしする必要があるご担当者の方

・音声文字起こし機能を活用し、議事録作成業務の自動化を検討している方

・OneDriveとGoogleドキュメントを使い、ファイル管理やドキュメント作成を行っている方

■注意事項

・OneDrive、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

ステップ1:OneDriveとGoogle ドキュメントマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

こちらのナビで紹介しているGoogle スプレッドシートを参考に、Googleドキュメントのマイアプリ連携をしてください。

OneDriveの連携

以下の手順をご参照ください。

※Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

ステップ2:テンプレートをコピー

以下の「試してみる」をクリックしましょう。

OneDriveに音声ファイルがアップロードされたら、文字起こしを行い結果を新規Googleドキュメントに追加する

試してみる

■概要

会議やインタビュー後の音声ファイルの文字起こし作業に、多くの時間を費やしていませんか?

手作業での対応は時間がかかるだけでなく、他の重要な業務を圧迫する一因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、OneDriveへの音声ファイルアップロードをきっかけに、音声文字起こし機能が自動で実行され、その結果が新規のGoogleドキュメントに保存されるため、一連の作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

・会議やインタビューの音声データを頻繁に文字起こしする必要があるご担当者の方

・音声文字起こし機能を活用し、議事録作成業務の自動化を検討している方

・OneDriveとGoogleドキュメントを使い、ファイル管理やドキュメント作成を行っている方

■注意事項

・OneDrive、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。

ステップ3:OneDriveのトリガー設定

以下の画面で、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」をクリックします。

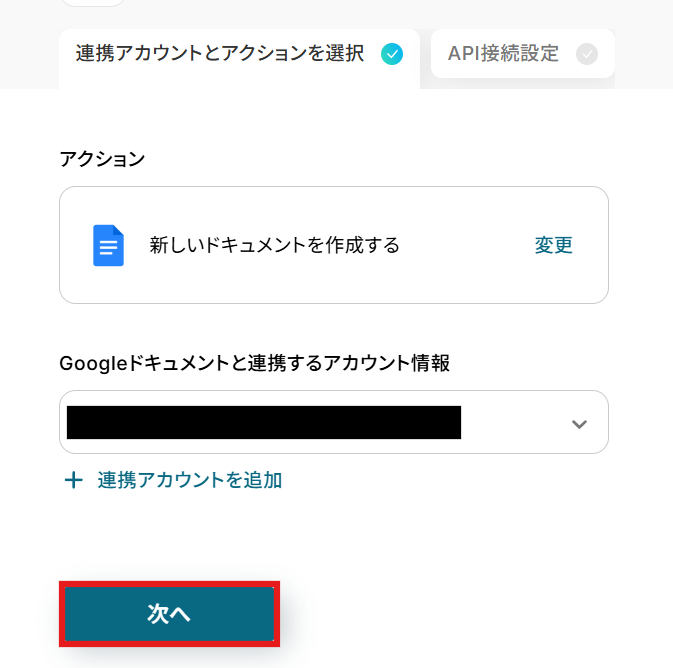

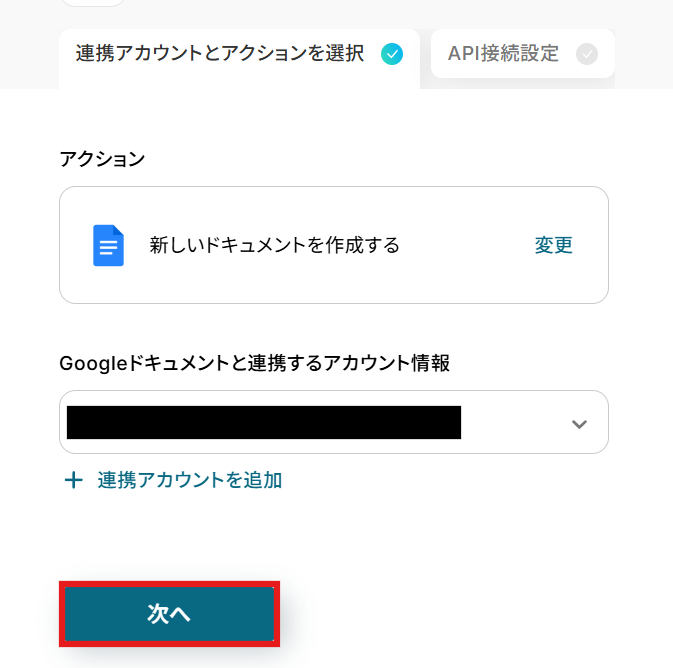

連携アカウントとアクションを選択します。

アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。

アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。

すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。

トリガーの起動間隔を設定しましょう。

5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

ご利用のプランによって設定できる最短の間隔が異なるので、料金プランを事前に確認しておきましょう。

どれにするか迷っている場合は、まず一番短い時間で試してみるのがおすすめです。

ドライブIDを入力します。

入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。

注釈を参考にし、フォルダ名を入力します。

フォルダIDを入力しましょう。

入力欄をクリックすると表示される候補の中から、連携に使用するフォルダを選びます。

この後に行う連携テストで使用する音声ファイルを、OneDriveで先ほど指定したフォルダにアップロードしておきましょう。

今回は以下のファイルをアップロードしました。

準備ができたら、テストを実行してみましょう。

テストが成功したら「取得した値」が表示されます。

※取得した値とは?

トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。

後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

最後に「完了」をクリックし、アプリトリガーの設定完了です!

ステップ4:分岐の設定

次に、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定しましょう。

赤枠の「コマンドオペレーション」をクリック。

※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。

フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。

ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。

無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

分岐条件を指定し、ファイルの作成日時と更新日時が一致する場合のみ後続の処理に進むように設定しましょう。

このように設定することで、更新されたファイルでなく新しくアップロードされたファイルのみを検知して、次のフローに進むことが出来ます。

オペレーション・取得した値どちらもデフォルトのまま進めましょう。

分岐条件もデフォルトのままで問題ないので、このまま進めます。

設定できたら「完了」をクリックして、次の設定をしましょう。

ステップ5:OneDriveから音声ファイルをダウンロードするアクション設定

次に、OneDriveからファイルをダウンロードするアクションの設定を進めていきましょう。

赤枠の「ファイルをダウンロード」をクリックします。

※ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。

ドライブIDを入力します。

前のステップで選んだドライブIDを、候補の中から選びましょう。

ファイルのアイテムIDを入力します。

表示される選択肢の「取得した値」から選びましょう。

取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。

すべて入力できたらテストを実行してみましょう。

テストが成功したら「完了」をクリックして次へ進みます。

ステップ6:音声文字起こしのアクション設定

次に、音声文字起こし機能で、ダウンロードしたファイルを処理する設定を進めていきましょう。

赤枠の「音声文字起こし」をクリックします。

※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。

フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

音声ファイルの指定方法を選択します。

今回はデフォルトのままで問題ありません。

音声ファイルの言語を選択します。

今回は日本語の音声なので下記のように設定しました。

AIモデルを選択します。

今回はデフォルトで選択されているElevenLabsのまま進めていきます。

すべて入力できたらテストを実行してみましょう。

テストが成功したら「完了」をクリックして次へ進みます。

ステップ7:Googleドキュメントで新しいドキュメントを作成する

次に、文字起こししたテキストを追加するためにGoogleドキュメントで新しいドキュメントを作成するアクションの設定を進めていきましょう。

赤枠の「新しいドキュメントを作成する」をクリックします。

連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。

ドキュメントのタイトルを設定します。

タイトルはOneDriveから取得した値のほか、手動入力も組み合わせることでカスタマイズが可能です。

すべて入力できたらテストを実行してみましょう。

テストが成功したら「完了」をクリックして次に進みます。

ステップ8:Googleドキュメントの文末にテキストを追加するアクション設定

次に、作成したGoogleドキュメントの文末に、文字起こししたテキストを追加するアクションの設定を進めていきましょう。

赤枠の「文末にテキストを追加」をクリックします。

※オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。

フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。

ドキュメントIDを指定します。

「新しいドキュメントを作成する」のアクション設定で取得した値の中から選びましょう。

追加するテキストを設定します。

「音声文字起こし」のアクション設定で取得した値の中から選びましょう。

すべて入力できたらテストを実行してみましょう。

テストが成功すると、作成したドキュメントに文字起こししたテキストが追加されていますので、確認してみてください。

確認できたら、Yoomの画面に戻り「完了」をクリックします。

ステップ9:トリガーをONにして動作確認

お疲れさまでした!以上で設定はすべて完了です。

設定が終わると、以下のような画面が表示されるはずです。

「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。

以上ですべての設定が完了です!

OneDriveを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、OneDriveのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

例えば、GoogleフォームやOutlookをトリガーとして、音声ファイルをMP3に変換したり、OneDriveにアップロードされた音声データを自動的に文字起こししてMicrosoft ExcelやNotionに追加することができます。

業務の効率化を図り、手動作業を減らしたい方に最適です。

Googleフォームから音声ファイルが送信されたら、RPAでMP3の変換しOneDriveに格納する

試してみる

■概要

音声ファイルの形式をMP3に変換する際、手作業でWebサイトにアップロードし、変換後にダウンロードして管理する、といった作業に手間を感じていませんか。

ファイルが増えるほど管理は煩雑になり、本来の業務を圧迫することもあります。

このワークフローは、Googleフォームに音声ファイルが送信されるだけで、RPAがオンラインツールを操作してMP3へ変換し、指定のOneDriveフォルダへ自動で格納します。

■このテンプレートをおすすめする方

・Web会議の録画など、音声ファイルをMP3に変換する作業を頻繁に行っている方

・Googleフォームで収集したファイルのフォーマット変換や整理に手間を感じている方

・ファイル変換からクラウドストレージへの格納まで、一連の業務を自動化したい方

■注意事項

・Googleフォーム、Google Drive、OneDriveとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

OneDriveで音声ファイルがアップロードされたら、RPAで指定形式に変換し別フォルダに格納する

試してみる

■概要

会議の議事録やセミナーの録音データなど、音声ファイルの形式を手動で変換する作業に手間を感じていませんか。

オンラインのサイトを利用したファイル変換と保存の繰り返しは、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、OneDriveに音声ファイルをアップロードするだけで、RPAがファイル形式の変換から指定フォルダへの格納までを自動で実行し、こうした定型業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

・OneDriveで音声ファイルを管理し、手作業での形式変換に時間を要している方

・Webサイトなどを使った反復作業を自動化したいと考えている方

・RPAを活用してファイル管理業務の効率化や属人化解消を進めたいと考えている方

■注意事項

・OneDriveとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

OneDriveに動画ファイルが格納されたら、RPAで音声ファイルに変換し格納する

試してみる

■概要

ウェビナーの録画やインタビュー動画などから音声データのみを抽出し、議事録作成やコンテンツの二次利用に活用する場面は少なくありません。

しかし、手作業で動画から音声へ変換し、ファイルを管理するのは手間のかかる作業です。

このワークフローは、OneDriveに動画ファイルが追加されるだけで、RPAがオンラインの変換ツールを操作し、自動で音声ファイルへの変換と格納を実行します。

■このテンプレートをおすすめする方

・動画ファイルから音声のみを抽出する作業を、手作業で行っているコンテンツ担当者の方

・Web会議の録画データなどを音声で確認するために、ファイル変換作業に時間を要している方

・手作業によるファイル変換を自動化し、業務を効率化したいと考えている方

■注意事項

・OneDriveとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

OneDriveに音声データがアップロードされたら、文字起こしして、Microsoft Excelに追加する

試してみる

■概要

「OneDriveに音声データがアップロードされたら、文字起こしして、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、音声データの文字起こしとMicrosoft Excelへの追加を自動化します。

一連の操作が手間なく行えるため、業務効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方

・OneDriveを日常的に利用している方

・音声データを迅速に文字起こしし、文書化する作業を効率化したいと考えている方

・大量の音声データを定期的に管理する必要がある方

・Microsoft Excelを用いてデータを整理し、分析する方

・チーム内で情報をスピーディに共有し、業務の効率化を図りたい方

・手動での文字起こし作業に時間を取られている方

■注意事項

・OneDrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

OneDriveに音声データがアップロードされたら、文字起こしして、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

■概要

「OneDriveに音声データがアップロードされたら、文字起こしして、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローを利用すると、録音データを即座に文字化できます。

自動通知により情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方

・OneDriveを利用して音声データを管理している方

・収集した音声データを迅速に文字起こしし活用したい方

・音声データをもとに議事録やメモをスピーディに作成したいと考える方

・社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業

・Microsoft Teamsを利用して、音声データのアップロードや文字起こし結果をチームメンバーと共有したい方

・手動で通知を送る手間を削減し、効率的な情報共有を実現したいと考える方

■注意事項

・OneDriveとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

OneDriveに音声データがアップロードされたら、文字起こしして、Notionに追加する

試してみる

■概要

「OneDriveに音声データがアップロードされたら、文字起こしして、Notionに追加する」ワークフローを利用すると、音声データからの文字起こしが自動化されます。

手動の更新作業が不要になり、効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方

・OneDriveを利用してデータ管理をしている方

・会議やインタビューなどで録音した音声データを迅速に文字起こししたい方

・Notionを活用して情報管理やドキュメントの整理を行っている方

・テキストデータとして音声内容をスピーディに共有し、活用したいと考える方

・手動での文字起こしに時間を取られていると感じている方

・チーム内で情報を迅速に共有し、効率的なコミュニケーションを図りたい方

■注意事項

・OneDriveとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

OneDriveに音声ファイルがアップロードされたら、文字起こしを行い結果を格納する

試してみる

■概要

OneDriveに保存した会議の録音ファイルなどを、手作業で文字起こしする業務に時間を要していませんか。

このワークフローを活用すれば、特定のOneDriveフォルダに音声ファイルがアップロードされるだけで、自動で文字起こしが実行され、その結果が格納されるため、議事録作成などの関連業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

・OneDriveを活用しており、音声ファイルの文字起こし作業に手間を感じている方

・会議やインタビューの録音データを手作業でテキスト化しており、効率化を検討している方

・OneDriveにおけるデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方

■注意事項

・OneDrive、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。

Outlookで動画ファイルを受信したら、RPAで音声ファイルに変換しOneDriveに格納する

試してみる

■概要

会議の録画やインタビュー動画など、メールで受け取った動画ファイルから音声のみを抽出したい場面はありませんか。

その都度、オンラインの変換ツールを探して手作業で処理するのは手間がかかります。

このワークフローは、Outlookで特定の動画ファイル付きメールを受信するだけで、RPAが自動で音声ファイルへ変換し、指定のOneDriveフォルダに格納する一連の流れを自動化し、こうしたファイル変換業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

・オンラインツールを使い、手作業で動画から音声への変換を行っている方

・Outlookで受信した動画ファイルの管理や共有をよりスムーズに行いたいと考えている方

・ファイル変換に関わる定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方

■注意事項

・Outlook、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

音声データがOneDriveに格納されたらSlackに通知する

試してみる

■概要

「音声データがOneDriveに格納されたらSlackに通知する」ワークフローは、OneDriveに新しい音声データがアップロードされた際に、自動的にSlackへ通知を送る業務ワークフローです。これにより、チームメンバーは迅速に音声ファイルの追加を把握でき、迅速な対応や共有が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

・OneDriveとSlackを日常的に利用し、情報共有をスムーズに行いたいチームの方

・音声データの管理が多く、通知作業に時間を取られている業務担当者

・Yoomを活用して、既存の業務プロセスを自動化・効率化したい企業の方

・リモートワーク環境下で、チーム間のコミュニケーションを円滑にしたいマネージャーの方

・手動での通知作業に煩わしさを感じているITサポート担当者

■注意事項

・OneDrive、SlackそれぞれとYoomに連携する必要があります。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

フォームに添付された音声データをOneDriveに格納しDiscordに通知する

試してみる

■概要

このフローでは、ユーザーがフォームに音声ファイルをアップロードすると、自動的にOneDriveに保存され、その情報がDiscordに通知されます。この自動化によって、チーム内での音声データの共有が簡単になり、円滑なコミュニケーションが可能になります。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

•OneDriveやDiscordを普段から活用している方

•音声データの管理に手間を感じている方

•チーム内での迅速な情報共有を求めている管理者

•業務の自動化を推進したいIT担当者

•Discordを活用したコミュニケーションを強化したい企業

■注意事項

・DiscordとOneDriveをYoomに連携する必要があります。

・音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

まとめ

音声ファイルの文字起こし作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた議事録作成やインタビューのテキスト化にかかる時間と手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、会議やインタビューの内容を迅速に関係者へ共有でき、次のアクションへスムーズに移行できる体制が整うでしょう!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:対応する音声ファイルの形式や時間に制限はありますか?

A:最大90分までの音声ファイルの文字起こしが可能です。

ただし、音声の長さによって消費するタスク数が変動しますのでご注意ください。

また、文字起こしに対応している拡張子は以下のとおりです。

対応拡張子:mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, wav, webm

詳しくは「音声データを文字起こしする」の設定方法もご参照ください。

Q:日本語以外の言語(英語など)の音声も文字起こしできますか?

A:はい、可能です。

以下の通り、日本語以外の多言語の音声データ文字起こしも可能です。

運用内容に合わせてお好きにカスタマイズしてください。

Q:連携が途中で失敗したらどうなりますか?

A:Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。

また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。

詳しくはエラー時の対応方法についてをご確認ください。

それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。